用脚步丈量历史

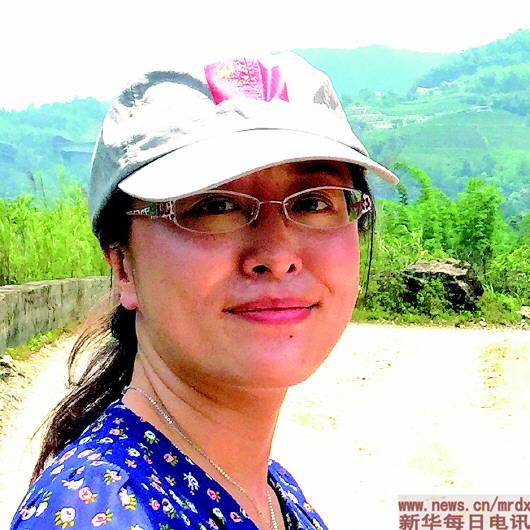

新华社音视频部记者吕馨慧

有人说,新闻是在书写明日的历史。我说,新闻也在抢救昨天的故事。今年是抗战胜利70周年,我们新华社抗战报道小分队重新踏上当年的抗战路,从北到南,一直走到滇缅公路的中缅交界地,希望采访到更多的见证者,让世界记住在二战东方主战场中国发生的那些故事。

照片里的年轻人,头发整齐,衬衣笔挺,有几位特别英俊,很像上个世纪的电影明星。他们有一个共同的名字,南洋华侨机工。抗战时期,近4000名华侨青年,自愿放弃海外优渥的生活返回祖国,开车、修车,运送战时物资。如今,全世界在世的南洋机工,仅存11人,平均年龄超过90岁。

我们在昆明找到了这11人中的一位,97岁的罗开瑚老人。

早在1939年,当绝大多数人还没摸过汽车的时候,罗开瑚就开着各种车,驰骋在抗战生命线——滇缅公路上。

有一次,罗开瑚抵达仰光,那正是仰光即将被日军攻陷的前夜,罗开瑚本可以丢下卡车像其他难民一样逃走的,但他没有。想到车上还有成箱的机枪要运送回国,他就跳上大卡车一路避开日军的轰炸,硬是闯出了鬼门关。

罗老的卡车上随时有两块跳板,遇到窄路时,他要临时搭板,驾驶大卡车凌空飞过。

为了体验当年路途的艰辛,我和同事们特地来滇缅公路南天门,这是最危险的路段。地面坑坑洼洼,又有碎石,汽车一过,尘土飞扬,几乎看不到前面的路。途中正好赶上下雨,雨后的路,泥泞得连车轮都拔不出。一侧是高山,另一侧是悬崖,开上这条路,真的让人心惊胆战。两车交会时最危险,我们路上就碰上了对面来的大客车。为了安全错车,我们足足挪了半个小时。半个小时会发生什么?如果在70多年前,可能有日军的炸弹落下,可能种下疟疾,可能滑落悬崖。就是这样一条路,罗老开了整整7年。我们问罗老,您害怕么?罗老说:“从决定出南洋,我就没打算活着回去。”

“祖国危难的时刻,正是青年奋发效力的时机啊。”我从南侨机工身上感受到伟大的力量。

罗老说,“那时在云南,大家还准备,要是日军打过怒江就继续抗战。”

罗老所说的怒江,成为当年日军永远跨不过的天堑。就在怒江边的松山上,当年中日展开了一场鏖战。71年后,当我沿着五六十度的斜坡,登上海拔2000多米的松山主峰,沿途仍然可以看到,狡猾的日军设置的战壕、掩体和地堡,遍布山间,纵横交错,就像蜘蛛网一样。当地老乡说,当时中国军队伤亡惨重,因为士兵根本看不到敌人在哪儿,冷枪弹雨就射过来了,这像是空山中与幽灵的战斗。这场战斗整整持续了三个月,直到中国军队成功爆破了日军主堡。松山上有一个山头后来改名叫“肉搏山”,就在这个小山头,战后清理战场时,人们找到了62对紧紧缠抱在一起的烧焦的尸体。阵地上,被咬掉的耳朵、被抠出的眼珠和被拉扯出的肠子随处可见。我们的中国士兵,当时面对的就是无数次这样艰苦卓绝的战斗。

这是一场全民族的抗战,无论是后方运送物资的南侨机工,修路的工人,送粮的老百姓,还是前方浴血奋战的抗日战士,他们都在为中国反法西斯而战。

在湖南长沙,我们找到了94岁的老兵黄刚。他说,当年还在上中学,他看到日本飞机在头顶上嗡嗡地响,感觉就像骑在中国人头上撒野,他就背上斗笠,写上“铁血救国”,报名参军。当年多少热血青年,和黄刚一样,告别亲人,投笔从戎,慷慨赴死。

那真是千万忠魂,前赴后继的中国。虽然国力孱弱,实力悬殊,中国人硬是凭借非凡的勇气和牺牲精神,奋起亮剑,气节长存。

有人问,重走战场那么辛苦,你们非去不可么?我说是。与前辈们的牺牲相比,我们的付出微不足道。一个个地名、人名和战役名称,是冰冷而遥远的,只有走在这路上,跳到战壕里,我的感受才是真切的。比如,滇缅公路有1700多公里长,但我们却走出了2800公里。这多出的1000多公里,我们都在没日没夜地寻找故事,寻找人。距离抗战胜利70年了,当年的见证者、老兵甚至他们的后人,都在以很快的速度“离开”我们。可能你想找的这个人恰好在半年前已经永远不在了。所以每一次采访挖掘,我们都是在抢救故事,抢救关于抗战的记忆。

70年前,前辈们,为中国的生存而战;70年后,我们和平年代的媒体人,为中国的形象而战。我们不仅要让世界了解中国的抗战故事,更要让世界记住中国的正能量。

这是新闻人的责任。