|

东北网伊春6月18日电

林城晚报提供记者华方芝关英玉/文

为生计来到带岭

伊春林区开发已经整整60年了,回首60年的建设历程,当年的建设者付出了艰辛和努力,他们抛洒青春和热血,战天斗地,终于使林区这片广袤的大森林焕发出勃勃生机。如今,当年的建设者大都已年过古稀,满头华发,回首起往事,这些老人们心里充满了自豪。近日,记者采访了他们当中的一位——带岭区老干部办党总支书记杨俊。

杨俊1927年出生于山东省掖县平里店镇。1936年,父亲患病去世。杨家有5口人,只有3间草房和1亩土地,父亲去世后,家里的日子更不好过了。1940年,刚刚14岁的杨俊随着闯关东的大人们一起来到哈尔滨,在一家火锯场(相当于现在的木材加工厂,使用在当时较先进的蒸汽为动力)当工人。1943年,杨俊到哈尔滨的黑龙堂药店当小跑堂。按照伪满洲国协和会的规定,18岁以上的男青年必须参加由日本人组织的青年训练,接受他们的奴化教育。当时,杨俊已经有了朴素的阶级情感,他总是假装听不懂日本话或者干脆装病“泡蘑菇”,引起了日本人的不满,他们总是给杨俊开小灶,单独训练他。即使这样,杨俊训练起来也很不情愿,采取逃课等各种消极办法对抗训练。

杨俊的消极对抗激怒了协和会会长,一天,两人发生了激烈的冲突,杨俊被四五个日本兵抽得皮开肉绽,连喘气都很困难。而日本人却没有放松对杨俊的报复,他们四处搜集杨俊的“证据”,打算把他置于死地。药店老板知道情况后,趁带岭德生堂药店老板到哈尔滨进药的机会与其联络,于1945年1月把杨俊秘密转移到带岭。

位于小兴安岭南麓的带岭,山峦起伏,林深树茂,杨俊第一次见到了大片大片的红松、落叶松、白桦。当时带岭人烟稀少,街里没有一条像样的街道,老百姓住的都是小草房。街里唯一的一栋砖房,还是日本宪兵队的。杨俊到带岭之后,积极参加共产党领导的减租减息运动,参加土地革命。

1949年10月1日中华人民共和国成立。从广播里得知这个消息,杨俊流下了眼泪。直到今天,谈起共和国成立的情景,杨老仍激动不已。

勤奋工作支援抗美援朝

建国伊始,百废待兴,国家的各种建设都需要大量木材。东北尤其是伊春林区是重要的木材输出地,为了支援国家建设,工人们加班加点超负荷工作。虽然物资极度匮乏,但工人们积极性都很高,当时伐木使用大肚子锯,作业没有严格的操作规程,伐好不伐坏,工人们形象地称之为“拔大毛”。木头伐下来后,用马套子把木材运到几里外的森铁,然后发往全国各地。杨俊和他的工友们每天吃大饼子咸菜,在这样艰苦的条件下,每月仍能完成十几万立方米的木材生产任务。

1950年6月25日,朝鲜内战爆发。美国随即打着联合国的旗号公然出兵干涉,并将战火烧到了鸭绿江边,随后,抗美援朝战争正式爆发。战争爆发后,带岭人民和全国人民一样,爱国主义热情空前高涨,掀起了轰轰烈烈的参军运动,父母送儿子、妻子送丈夫、兄弟竞相参加志愿军。

杨俊和他的工友们虽然不能到朝鲜战场作战,但他们也为战争的胜利默默做着贡献。前线修工事需要大量的木材,国家给带岭下达了25万立方米的木材生产任务。工人们把工厂当成了战场,每天工作十几个小时,手磨出了厚厚的茧子,肩膀压出了血泡,可没有一人打退堂鼓的。为了赶生产进度,杨俊和工友们连续加班,早晨两三点钟就离开家门,晚上天黑得看不见人才回家。一天,连续加了好几天班的杨俊累得连腰都直不起来了,可看到伐下的木头还没有装车,他强忍着累又加入到集材装车的队伍中,抬了几根木头,他的眼睛发花,腿也软了,还没等反应过来,就摔倒在地上,木头重重地砸在左腿上,他晕了过去。工友们赶紧将他送到医院,经检查,他的左小腿骨折,在医院治疗了半年,刚刚能走路,他就回到了工作岗位。

刘少奇的亲切关怀

3年自然灾害期间,杨俊在北列林场任党支部书记。当时,国家给林场下达的生产任务是年产20万立方米,生产旺季每月任务达30000立方米,平均下来一天就要生产1000立方米。而当时,虽然工人们有了鞋、衣服和手套等劳保用品,但吃的东西很紧张,按照定额,工人们每月只有五六斤白面,干了一天活,工人们只能对付着吃一点棒子面窝头或者是橡子面蒸的干粮,一盘炒豆饼在当时就是难得的好菜。这样的食品只能暂时填饱肚子,却没有营养,因营养不良工人们头晕眼花的事时有发生。为了让工人们安心工作,杨俊和工人们一起吃饭,一起干活,有时甚至比工人们下班还晚。领导带头,工人安心了,他们开展了为期3个月的大会战,圆满完成了生产任务。

1961年7月20日,中华人民共和国主席刘少奇到带岭视察工作。刘少奇很关心林业生产状况和工人生活情况。7月22日晚9时,刘少奇结束了连续两天的视察,刚从寒月林场回来,就邀请带岭林业实验局的党委书记、局长、财务科长、农副科长、凉水、寒月、北列林场和机修厂的书记、主任、劳动模范、区委书记、妇联主任等20多人到他乘坐的列车上座谈,杨俊有幸参加了此次座谈。刘少奇详细询问了职工群众的生活情况,了解大家在生活上有什么困难。当时工人们因营养不良影响生产进度的事时有发生,但国家经济极其困难,连国家领导人的生活标准也一降再降,工人们思前想后,鼓足了勇气,才向主席开口:在林场生活费衣帽费鞋,买衣服、买鞋困难;林业工人在野外工作,晚上收工后想喝点烧酒也买不到。看到工人们在艰苦的条件下完成大强度的体力工作,身体极度虚弱,刘少奇心疼极了,他给工人们开了小灶,给每人每年特批了15尺布、5斤棉花、5斤白酒、两双棉胶鞋。

改革为生活带来精彩变化

党的十一届三中全会召开后,杨俊发现,改革为生活带来精彩变化,随着党的各项方针政策的落实,家乡的面貌几乎每年都有新的变化,街道加宽了,路面整洁了,交通方便了,林业生产也迎来了又一个春天。改革开放后,经济复苏,带岭年生产任务达到30万立方米。工作量加大了,但工人们总有使不完的劲,总能提前完成生产任务。当时,担任带岭林业局副局长的杨俊等人已经意识到,如果一味向大森林索取,总有一天会出现无木可采的局面,他们采取各种办法尝试节约资源,减低伐根,实行小机械化作业法、三总量控制、伐区审批、拨交、验收制度,做到采一号,清一号,加强综合利用,连续多年被森工系统授予特优采伐区光荣称号。

从一位普通林业工人成长为林业一线的指挥,杨老曾经与林业老英雄、原林业部部长助理、带岭林业局党委书记张子良,新中国第一代油锯手、全国劳模孟昭贵,老红军黄正举共过事,受过党和国家领导人刘少奇、董必武、朱德、王任重、谭震林的亲切接见,亲耳聆听了党和国家领导人的教诲和他们对林区、林业生产的殷切嘱托,也见证着林业战线在祖国建设过程中发挥的重要作用。

早在上世纪50年代末,以“人工丰产林”为主的带岭经验在全省乃至全国推广。带岭林业职工群众牢记周恩来总理的嘱托,坚持采育结合的方针,在全局96742公顷施业区内大力推行限额生产,合理采伐,科学育林,集约经营,管护经营,加强管理,经过50多年的开发建设,使森林经营实现了可持续发展。目前,现存活立木蓄积量1025万立方米,每公顷蓄积量达112.6立方米,高出省平均值35.6立方米、市平均值46.6立方米,森林覆被率达到94.3%,真正实现了“越采越多,越采越好,青山常在,永续利用”的目标。新修了桃南、带乌及区内公路,方便了居民出行。带岭林业实验局施业区面积小,人均占有林地少,为弥补这一先天不足,争取多造林、造好林,他们确定了惜土如金,寸土必争,寸土必利的战略措施,即使在干旱贫瘠的阳陡坡,也开创性地实行了“客土”造林,在间歇性积水地段采取拉大沟筑埂造林。尤其是近年来,市里提出停伐红松,带岭停止采伐红松并普及推广红松种子林嫁接改造技术,取得了成功。2005年,建设了大箐山风力发电站,2006年建设了石顶峰风力发电场。家乡的点滴变化都让杨俊欣喜不已。

1945年杨俊刚到带岭时,全局才3000人。当时林区特别贫困,男青年大多以伐木为生,家里穷得只有一铺炕,谁家有姑娘也不愿意嫁给当地的小伙,所以当地的光棍特别多。1952年,杨俊一位工友的亲戚到带岭串门,看到杨俊相貌堂堂,而且工作出色,就把自己的亲戚介绍给杨俊,这样,25岁的杨俊才娶上了媳妇,而他的许多工友是托人从外地农村找的媳妇。说起这些,杨俊心里总是充满了感激,他说,自己出生在旧社会,又受过日本人的压迫,是共产党给了他第二次生命,人民当家做主,尤其是改革开放的好政策,让中国的面貌发生了翻天覆地的变化,让人民过上了好日子。现在,杨俊的几个孩子有的在外地发展,孙子孙女也都很争气,有的在当地建设家乡,他们住上了楼房,用上了各种现代化的家用电器。

1987年,杨俊从带岭区委副书记岗位上退休。退休后的杨俊时刻关注着林区的发展。不论是看报纸还是看电视,杨俊最关注的是关于林区的一组组数字。杨老生活极有规律,中午午睡,每天4点半到5点起床,晚上9点睡觉。老人在吃的上面也不挑剔,但由于在山东海边出生的原因,爱吃面食和海鱼,三顿饭按时吃,从不吃过饱。老人还有自己的养生秘方,每天烫脚,并按摩足底,因此,老人虽年已82岁,全身仅心脏偶有不适。

杨俊退休后,仍然学习不辍,经常应邀为林业局的干部做专题辅导,为林区的发展献计出力。2007年保护红松联合会成立后,杨老为这一利国利民的举措叫好,当即认领了两棵红松。今年5月12日,汶川发生了大地震,杨老十分关心灾区人民,他在第一时间找到组织,为灾区捐款。杨老的记忆力极好,不但自己亲身经历的一些事情历历在目,就连国际、国内的一些大事也都铭记在心,关于国民生产总值、经济发展数据等数字都能脱口而出,不仅如此,他还常常把一组数字进行对比,分析国家经济运行状况。现在,82岁的杨老在带岭老干部办总支书记的岗位上,继续为林区的发展贡献着自己的力量。

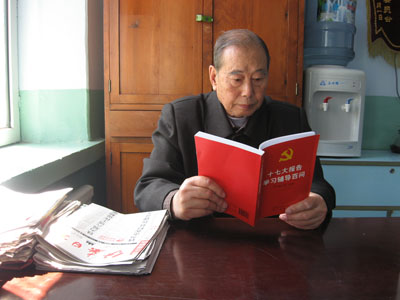

上图为杨俊老人在读十七大报告。

|