| 您当前的位置 :伊春新闻网 > 新闻快递 正文 |

|

新青有位收藏迷 |

||||

|

http://yichun.dbw.cn

2009-07-10 10:06:00

|

||||

|

|

||||

|

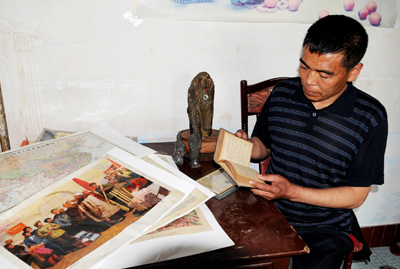

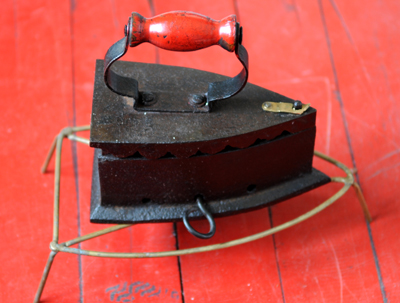

东北网伊春7月10日讯 林城晚报提供 记者王忠来金守城/文 提起新青区的刘立顺,在当地有点儿名气,他为人仗义,对人有一副热心肠,但最出名的还是他特别痴迷于收藏,投入资金5万多元,20多年共收藏了1万多件藏品。 刘立顺今年45岁,是新青区防火指挥部工作人员,初中毕业的他虽然文化不高,但从小就对旧的东西非常喜爱,初中毕业后开始迷上收藏,现在已经20多年了,依然痴心不改。 走进刘立顺的收藏世界,其实就是他自己非常简陋的住房,收藏的物品他喜欢的就摆在室内,其它就装进了皮箱和床底下,没有像专业的收藏人士那样对收藏的物品分门别类地摆放,也没有注释和说明,但刘立顺说起他的收藏品可是如数家珍。 他对记者说:“最开始迷恋收藏是在初中毕业的时候。”当时,好交好为又重感情的刘立顺看朝夕相处的同学就要分别了,心里非常难过,为了一份永远的记忆,他向全班每个同学都索要了照片,他要留下一生的珍藏,他的收藏就是从这时开始的。 在他的收藏品中,有学生佩戴的红小兵、红卫兵袖章,有各种及各个年代的学生证,中小学校的校徽、毕业证;有各年代的永久、飞鸽、金鹿、梅花等自行车牌,还有节约闹革命时期的购物票、理发票、牛奶票、豆腐票、洗澡票,以及医院的挂号和加床票等。 他的收藏品涉及到文学、书画、石头、工艺品,还有红色记忆的开国元勋的相片和书籍。有一件藏品是古代著名书画大家米南宫的手书,不知是真迹还是赝品。还有几本看不懂的书籍和字画,说是都有年头了。他还收藏了古代和中外的医学书籍,都是很有价值的。 在看到自己喜爱的东西时,他是见啥人说啥话,软磨硬泡,有的知道他喜欢这个,就送给他了,有的是一半人情一半真格的,“熊”他一顿饭也就完事了,他说这么多年没少捡便宜,有一件最早也是他非常喜欢的收藏品就是这么到手的。那一年是他刚毕业的第二年,新青区一家国营照相馆拆迁搬家,因为他心中时刻想着收藏,所以拆迁搬家的热闹是一定要看的。就在这时,他发现几个人从屋中抬出一个挺大的照相机,抬出来后便要砸,说是拆铁卖钱。他认识这个大相机,因为这个大相机给他照了不少的相,童年和少年的记忆是它给留下的,对这大家伙是非常有感情的,要是砸了太可惜了。他快步走上前说:“大哥,别砸,给我得了。”这些人一看是刘立顺,都乐了,便说“你要是请我们吃饭,就送给你”。刘立顺同意了,花80多元钱请这些人吃了一顿,当时刘立顺已经上班了,这顿饭花了他两个多月的工资。 这么多年刘立顺掌握了窍门,那就是经常去废品收购部,因为有不少人家将旧东西送到那里换钱。2003年,他在一家收购部看见有位老大娘来卖一挂钟,他见这挂钟非常漂亮,也很喜欢,便问大娘卖多少钱,大娘说:“10块。”刘立顺当时就说:“给你20块卖给我吧!”大娘一听乐坏了。这挂钟是烟台宝牌的,他打听这是烟台老字号产品,现在还是声音浑厚洪亮,到目前他还对这挂钟深爱无比。现在,刘立顺和新青区内的废品收购部老板都是相当要好的朋友,一旦发现好东西,他们便第一个通知他。他经常光顾那里,因为能捡到便宜的东西。 今年5月,他在一家收购部坐着,看有一人背着一袋子东西进来,他在这里有先过第一眼的权力,便打开袋子,看到一个熨斗(如图)非常奇特,因为这人是他的邻居,就说“不值啥,送给你了”。最后,刘立顺花了70多元钱,请这位邻居吃了馆子。后来,有位80多岁的老人给这件熨斗“掌眼”,说“这样的熨斗我在年轻时用过,是民国初期的东西”。 今年是新青区棚户区改造之年,成片的拆房子,刘立顺知道这时候能捡到好东西,他天天到工地,还真捡到不少好玩意儿。最让他兴奋和无法忘记的是他收藏到了一件现今世上少见的宝贝——一张中华民国的邮票,这是他从17元买的一袋子书中发现的,他将书拿回家后,便一本本地翻阅,从一本“美国药典处方”中,发现了这枚还带有邮件单据的邮票,并有邮递员亲笔字迹。这是一张写有“中华民国印花税票,一角改为50元”的邮票(该书是由上海新医药书局发行的,据今天已有60多年的历史),具有一定的收藏价值,这也是刘立顺这么多年来最得意的收藏品。后来,他上网查证,该邮票现在已非常罕见,上海佳德拍卖行曾拍过这种邮票,拍价在80万元。刘立顺还有两个他自己认为非常好的收藏品,一件是1964年北京发行的“一市两粮票”,该粮票发行的背景是,由于当时国家限制印刷,该粮票一票两用,既当粮票,也可当邮票;还有一枚是1955年11月1日黑龙江省发行的急用并试用的“两市斤(1公斤)粮票”,该粮票仅仅发行半年,是绝版的粮票。 提起收藏,刘立顺非常感慨。他说:“我搞收藏,开始时就是喜欢,后来就越来越迷恋了。做这一行后,让我大开眼界,逼着你学习,逼着你提高文化素质和品位。我年轻时曾走过一段弯路,给人留下了不好的印象,但是通过搞收藏,让我在行为上、思想上、文化修养上都有很大的提高,我要通过搞收藏,改变不好的,有一个全新的形象,让人们重新认识我。”

|

||||

| 来源: 林城晚报 作者: 编辑: 任桂莲 |

|

|